認知症の世界を旅するように学べる画期的な本

2022年、いちばん売れた認知症の本!

として注目を浴び、NHK Eテレで番組化され、新聞各紙で続々紹介された本があります。

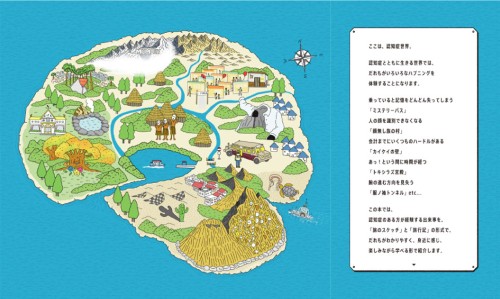

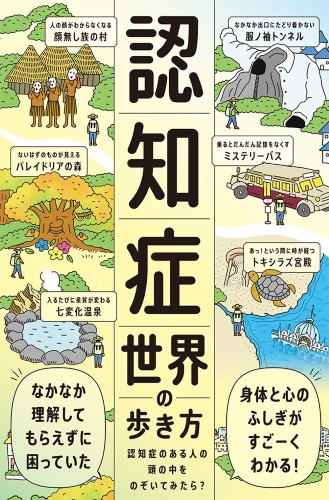

『認知症世界の歩き方』は、まるで冒険のガイドブックのように、認知症を「異世界」として紹介しています。

本の中には「ホワイトアウト渓谷」や「アルキタイヒルズ」など、認知症の人が感じる不思議な現象を地名に見立て、ストーリーとして体験することができます。

例えば、

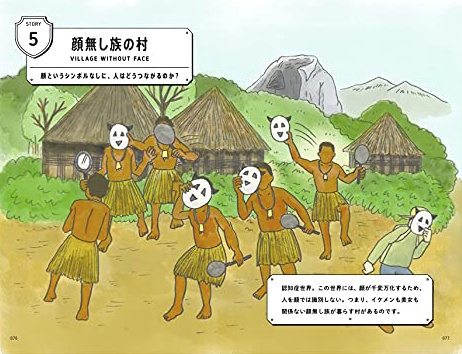

- 目の前で知っているはずの人の顔が認識できなくなる現象を「顔無し族の村」と表現

- 料理の名前を思い出せず注文できないことを「創作ダイニング やばゐ亭」として描写

こうすることで、読者は「認知症の人がなぜ家族の顔を忘れてしまうのか」「どうしてレストランで注文に困るのか」といったことを、自分ごととして理解しやすくなります。

特に、認知症について学びたいけれど難しい専門書はちょっと……という人におすすめです。

認知症の理解が家族の負担を減らす

認知症の人と一緒に暮らしていると、日々の会話や行動の中で、ついイライラしたり困惑したりすることもあります。

でも、その背景にある「なぜ?」を理解すると、接し方が変わり、介護の負担が軽くなる可能性が高くなります。

例えば、

- 認知症の人が「あの道を歩きたい!」と言うけれど目的地が分からない場合は、「アルキタイヒルズ(時間が混乱している)」にいる気分なのだと想像する

- 食事の注文が難しいときは、「やばゐ亭(料理の名前が思い出せない)」にいる気分なのだと理解し、メニューを指さしながら優しく代わりに言葉にする

このように、本人がどんな認識の中で生きているのかを知ることで、無理に訂正したり叱ったりせず、適切なサポートができるようになります。

認知症の人との関わり方を学べるオンラインプログラムも登場

『認知症世界の歩き方』の成功を受けて、さらに深く学べるオンラインプログラムも登場しています。

代表的なプログラム

| プログラム名 | 概要 |

|---|---|

| 認知症世界の歩き方検定 | オンライン上で問題に答えながら認知症について学ぶ |

| 認知症世界の歩き方ダイアログ | 仲間と会話しながら、認知症の困りごとを理解するワークショップ |

| 認知症世界の歩き方Play | 旅人になりきって認知症の世界をすごろく形式で体験するゲーム |

特に「認知症世界の歩き方Play」は家族や介護職の人が、ゲーム感覚で学べる内容になっており、おすすめのプログラムです。

このような取り組みを活用することで、日常生活の中で認知症の人とどう関わればいいのか、より実践的に学ぶことができます。

認知症は誰にでも起こりうるもの。

この本をきっかけに、認知症について理解を深め、本人とより良い関係を築ければ嬉しいですね。

この記事のまとめ

※参照 認知症未来共創ハブ

コメント