認知症の方には仙骨を温めると良い理由とその方法

認知症の方と接する中で、「最近、なんだかぼんやりしている」「意欲がわかないみたい」といった悩みを持つ方は多いのではないでしょうか。

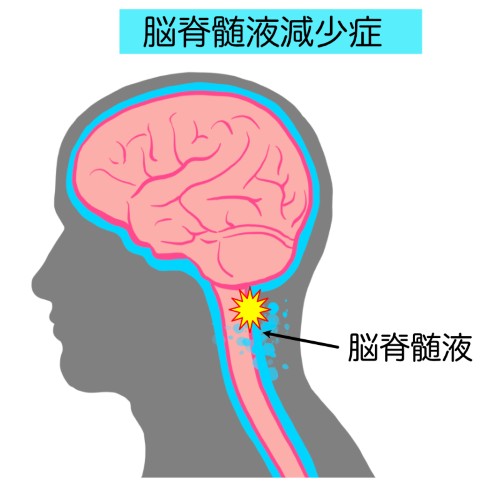

実は、脳の機能低下には脳脊髄液の流れが関係している可能性があります。

そして、その流れを良くするには「仙骨」を温めることが大切です。

ここでは、仙骨を温めることがなぜ認知症の症状改善に役立つのか、その具体的な方法について解説します。

脳脊髄液の流れが悪いとどうなる?

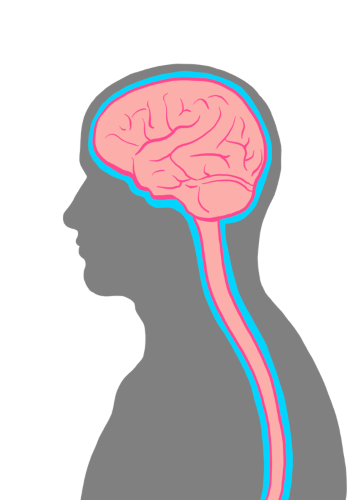

脳脊髄液は、脳と脊髄を包む透明な液体で、栄養供給や老廃物の排出といった役割を果たしています。

この液がスムーズに流れていれば、脳に必要な栄養と酸素が行き渡りやすくなります。

しかし、認知症の方の多くはこの流れが滞っていることが多いのです。

滞ることで起こる主な症状は以下のとおりです。

| 症状 |

|---|

| 頭の圧力が上がり、頭痛やぼんやり感 |

| だるさや慢性的な疲れ |

| 注意力や集中力の低下 |

| 不眠や寝つきの悪さ |

こうした症状が続くと、さらに認知症の進行を早めることにもつながります。

仙骨を温めると脳脊髄液の流れが改善する

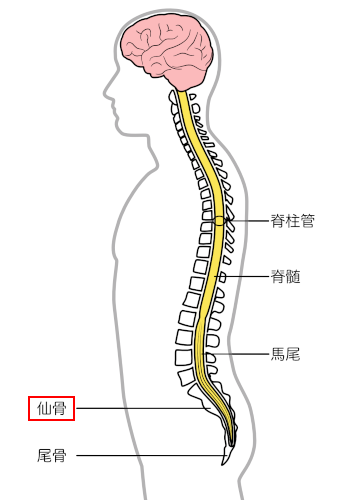

仙骨は、骨盤の中央あたりにある骨で、脊髄とつながっています。

実は、脳脊髄液の流れとこの仙骨は密接な関係があるのです。

なぜなら、脳の「頭蓋骨」はごくわずかに開いたり閉じたりして脳脊髄液を循環させていますが、その動きと連動するのが「仙骨」だからです。

仙骨の動きが悪くなると、脳脊髄液の流れも悪くなります。

特に高齢の方や認知症の方は、運動不足や血行不良の影響でこの仙骨の動きが硬くなりやすい傾向にあります。

そこで、仙骨を温めることで血行を促進し、動きをスムーズにすることができるのです。

仙骨を温めることのメリットをまとめると以下になります。

| 仙骨を温めるメリット | 説明 |

|---|---|

| 脳脊髄液の循環促進 | 頭の中の老廃物が流れやすくなり、脳の働きをサポートする |

| 副交感神経の活性化 | リラックス効果が高まり、ストレスの軽減や不眠の改善に効果的 |

| 血行促進 | 便秘の解消や腰回りの冷えの改善にもつながる |

仙骨を温める具体的な方法

では、実際に仙骨を温めるにはどうすればよいのでしょうか?

手軽にできる方法をいくつか紹介します。

1. カイロを使う

使い捨てカイロを腰の中央(仙骨あたり)に貼るだけでOKです。

ただし、低温やけどを防ぐために、衣服の上から貼りましょう。

2. 手のひらで温める

手のひらを仙骨のあたりにそっと当てて温める方法です。

温度が伝わりやすく、リラックス効果もあるのでおすすめです。

3. 温熱シートや湯たんぽを活用

寝る前に、温熱シートや湯たんぽなどを仙骨のあたりに当てておくのも良いです。

これにより、寝つきが良くなり、深い睡眠を得やすくなります。

4. お風呂で温める

お風呂に浸かる際、腰までしっかり湯に入ることで、自然に仙骨が温まります。

特にぬるめのお湯にゆっくりと浸かると、副交感神経が働きやすくなり、リラックス効果も高まります。

この記事のまとめ

認知症の方のケアには、無理なくできることから取り入れるのが大切です。

ぜひ今日から仙骨を温める習慣を試してみてくださいね。

※参考 厚生労働省 認知症対策総合サイト

コメント