認知症患者数の推移と最新予測|2025年から2040年を見据える

身近な親や配偶者がもの忘れを繰り返すようになり、「もしかして認知症…?」と感じたことはありませんか?

高齢化が急速に進む日本では、認知症はもはや特別な病気ではなく、誰もが向き合うべき現実になってきています。

厚生労働省や専門家の最新データに基づいて、認知症患者の推移と今後の見通しについてまとめてみました。家族の将来を考えるうえでも、具体的な数字を知っておくことは心構えとなるでしょう。

認知症患者の数はどう変化してきたか

日本が「超高齢社会」(高齢者率が21%以上)に突入したのは2007年。

現在では65歳以上人口がおよそ29%を超え、世界トップの超高齢化国家です。

これに伴い、認知症の有病率も年々上昇しています。

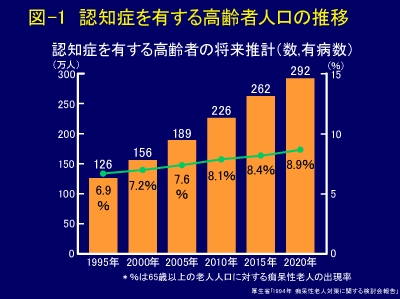

これまでの推計を時系列で整理してみましょう。

| 年度 | 認知症患者数(推計) | 出典 |

|---|---|---|

| 2010年 | 約200~242万人 | 厚生労働省・専門家の推計 |

| 2012年 | 約462万人 | 厚生労働省調査 |

| 2013年 | 約550万人(20年前の約6倍) | 九州大学調査/読売新聞発表 |

| 2016年 | 2025年に約700万人と予測 | 厚生労働省「認知症施策推進総合戦略」より |

| 2023年 | 約627万人(高齢者の約16.7%) | 厚生労働省:令和4年度認知症施策関係資料 |

この表からわかる通り、認知症の患者数はここ20年で急速に増加しており、これからも増え続けることが予想されています。

今後の予測と家族への影響

2025年には65歳以上のおよそ5人に1人(約700万人)が認知症を患うとされています。

さらに、内閣府や厚生労働省の新しい推計では、2040年には高齢者人口の増加により、認知症患者が830万人以上に達する可能性があると指摘されています。

さらに広い視点では、認知症の前段階とされる「軽度認知障害(MCI)」患者もあわせると、認知機能に何らかの影響を受けている高齢者は1,500万人以上におよぶと見られています。

例えば、70代の母親が買い物したことを翌日にまったく覚えていなかったり、同居の祖父がガスの元栓の締め忘れを繰り返したりするケースは、家族の生活にも大きな不安をもたらします。

将来的には、認知症の人を介護する“ケアラー(家族介護者)”の負担がますます深刻になるでしょう。

今から対策を始めるために必要なこと

認知症の進行を完全に止める治療法は、残念ながら今の医学では確立されていません。

しかし、最新の研究では、生活習慣や予防的アプローチによって、発症のリスクを下げたり進行をゆるやかにしたりできることがわかってきました。

例えば:

・毎日の散歩や運動で脳血流を活発にする

・バランスの良い食事や十分な睡眠で脳の回復力を保つ

・昔の写真を見ながら家族と会話をするなど「回想法」を取り入れる

など、日常の中でできる取り組みも多いです。

また、市区町村が実施している「認知症チェック」や「認知症カフェ」「家族会」などに参加することで、必要な支援へと早めに繋がることができます。

家族での情報共有も大切で、例えば認知症になったときの対応方針や介護の分担について、早いうちから話し合っておくと安心です。

この記事のまとめ

※参照:厚生労働省「認知症施策推進関係資料(令和4年度)」

コメント